2016年03月29日

ジャークベイトで縛ってみたんだぜ

そして玉砕しました。

場所は荒川某所。

春といえばジャークベイト。

とは限らないと個人的には思っているのだけど、ジャーキング用に先日買ったオリムピックのオンディーヌを使いたくて、手持ちのジャークベイト総出でバスを狙いに行きました。

結論から言えばノーバイトノーフィッシュ…。

ジャーキングの釣りは素人に近いのは認めるが、ポイントを絞り込めていなかったのか、タイミングなのか、もう少し季節が進んだら再挑戦してみますか。

とはいえ一日中ジャークベイトで通したので手持ちのルアーの特色は少しつかめた。

以下、使用したルアーの簡単なインプレッションです。

ちなみにタックルは、

ロッド:オリムピック センチュリーオンディーヌ602M

リール:リョービ イクシオーネRF300

ライン:ナイロン20lb

でした。やっぱりイクシオーネはいいね。ジャーキングにもマッチした使い心地。

・ラトリンログARB1200

ラトリンログの基本。フローティング。動きは言わずもがな。ただ浮かぶのが早いので表層かつ速い釣りになる。この季節はまだ早いか。

…と思ったけど他の人の釣行記を覗くと、もっと早い時期でも表層で喰わせている。奥が深い。

・サスペンディングラトリンログASDRB1200

残念ながら本日ロストorz

重くデカイが動きはすごく良い。タテ方向へ水押ししてるのがジャーク時の抵抗から凄く感じる。

僕のテクニックでは潜行深度2メートル弱くらいか。ジャーク時の抵抗はやや大きめで使いやすい。この時期のメインになりそうな予感。

・レイダウンミノー ミッド

ノリーズの名作の声が高いミノー。評判通りの水押しと定点ローリングはさすが。潜行深度は1.5メートルくらいか。使いやすく飛距離もそこそこ出る。今日の水温とタックルセッティングだとピタッとサスペンドしていた…けど個人的にはスローライザー目の方が好みかも。フックチューンを考えようかな。

・ハスキージャークHJ-8

個人的名作ミノーだけど、バシバシするようなジャーキングよりトゥィッチめの方がいい動きするかな。ただ流水域でもしっかり動くので、表層が効くシチュエーションでは、リバーでの出番は多いかも。

・ハードコアミノーフラット95SP

当初ただ巻き系ミノーとして勧められていたのでロングキャスト&ただ巻きでしか使ったことがなかったけれど、最近はジャークベイトとして売られているのを見て今回使用。

その印象は…素晴らしい。キレのあるダートとローリング、移動重心ながらアクションさせるとしっかりウェイト固定されて使いやすいし、飛距離も出る。潜行深度は1メートル強くらい。

ただ、やや横跳び系のアクションなので、垂直方向への水押しは強くないと思われる。この辺がラトリンログとの使い分けか。

・クリスタルミノーS

今回使ったのはロストorz

シンキングタイプ。

実はこいつはソルトで使った事があり、間違いないのはわかっていた。伊豆諸島の新島でワンキャストワンフィッシュだったなあ…フグだったけどw

その横跳び系のダートは特筆モノ。ただシーバスタックルでは他のミノーに比べて飛距離が出ないので最近では使っていなかったけど、バスのジャークベイトとしては及第点。

・ラパラF-13

言わずと知れたオリジナルフローティング。ただ巻きミノーとして知られているけど、敢えてジャーキングしてみた。

すると動きはラトリンログみたいなつんのめるダートで、もう少し潜らない。ただしバルサ故のソフトな着水とサイレント性は使えそうな予感。急浮上する動きも、ラトリンログやロングAとは少し違う。ハイシーズンに良さそう。飛ばないけど、今日のタックルならなんとか実用範囲の飛距離。

・ビーフリーズロングビル78S

普通のビーフリーズ78SPを切らしているのと、深場対策にシーバス用ボックスからレンタル移籍。動きは敢えて言うまでもない。

と思ったけど、バシバシジャークだと結構横っ飛び。定点を攻めるなら弱めのジャークで十分かも。それでもしっかり動くし。

・X-RAP8

実はあんまり好きなルアーじゃなかったけど、一応登板させてみた。シーバスに使っていたけど、異次元のダートみたいなうたい文句ほどダートしているようにも思わなかったし、飛距離も「こんなもんか」レベルだった。

ただ、今日バスルアーとして使ってみると、思ったよりしっかり動く。タックルバランスで動きが改善したのかな。結構評価が上がりました。

釣ってもないのに独断と偏見で書いてすいません。

でもデュエル/ヨーヅリ勢の良さを知ることができたのは収穫かな。

あとは、魚を釣らなければ…。

場所は荒川某所。

春といえばジャークベイト。

とは限らないと個人的には思っているのだけど、ジャーキング用に先日買ったオリムピックのオンディーヌを使いたくて、手持ちのジャークベイト総出でバスを狙いに行きました。

結論から言えばノーバイトノーフィッシュ…。

ジャーキングの釣りは素人に近いのは認めるが、ポイントを絞り込めていなかったのか、タイミングなのか、もう少し季節が進んだら再挑戦してみますか。

とはいえ一日中ジャークベイトで通したので手持ちのルアーの特色は少しつかめた。

以下、使用したルアーの簡単なインプレッションです。

ちなみにタックルは、

ロッド:オリムピック センチュリーオンディーヌ602M

リール:リョービ イクシオーネRF300

ライン:ナイロン20lb

でした。やっぱりイクシオーネはいいね。ジャーキングにもマッチした使い心地。

・ラトリンログARB1200

ラトリンログの基本。フローティング。動きは言わずもがな。ただ浮かぶのが早いので表層かつ速い釣りになる。この季節はまだ早いか。

…と思ったけど他の人の釣行記を覗くと、もっと早い時期でも表層で喰わせている。奥が深い。

・サスペンディングラトリンログASDRB1200

残念ながら本日ロストorz

重くデカイが動きはすごく良い。タテ方向へ水押ししてるのがジャーク時の抵抗から凄く感じる。

僕のテクニックでは潜行深度2メートル弱くらいか。ジャーク時の抵抗はやや大きめで使いやすい。この時期のメインになりそうな予感。

・レイダウンミノー ミッド

ノリーズの名作の声が高いミノー。評判通りの水押しと定点ローリングはさすが。潜行深度は1.5メートルくらいか。使いやすく飛距離もそこそこ出る。今日の水温とタックルセッティングだとピタッとサスペンドしていた…けど個人的にはスローライザー目の方が好みかも。フックチューンを考えようかな。

・ハスキージャークHJ-8

個人的名作ミノーだけど、バシバシするようなジャーキングよりトゥィッチめの方がいい動きするかな。ただ流水域でもしっかり動くので、表層が効くシチュエーションでは、リバーでの出番は多いかも。

・ハードコアミノーフラット95SP

当初ただ巻き系ミノーとして勧められていたのでロングキャスト&ただ巻きでしか使ったことがなかったけれど、最近はジャークベイトとして売られているのを見て今回使用。

その印象は…素晴らしい。キレのあるダートとローリング、移動重心ながらアクションさせるとしっかりウェイト固定されて使いやすいし、飛距離も出る。潜行深度は1メートル強くらい。

ただ、やや横跳び系のアクションなので、垂直方向への水押しは強くないと思われる。この辺がラトリンログとの使い分けか。

・クリスタルミノーS

今回使ったのはロストorz

シンキングタイプ。

実はこいつはソルトで使った事があり、間違いないのはわかっていた。伊豆諸島の新島でワンキャストワンフィッシュだったなあ…フグだったけどw

その横跳び系のダートは特筆モノ。ただシーバスタックルでは他のミノーに比べて飛距離が出ないので最近では使っていなかったけど、バスのジャークベイトとしては及第点。

・ラパラF-13

言わずと知れたオリジナルフローティング。ただ巻きミノーとして知られているけど、敢えてジャーキングしてみた。

すると動きはラトリンログみたいなつんのめるダートで、もう少し潜らない。ただしバルサ故のソフトな着水とサイレント性は使えそうな予感。急浮上する動きも、ラトリンログやロングAとは少し違う。ハイシーズンに良さそう。飛ばないけど、今日のタックルならなんとか実用範囲の飛距離。

・ビーフリーズロングビル78S

普通のビーフリーズ78SPを切らしているのと、深場対策にシーバス用ボックスからレンタル移籍。動きは敢えて言うまでもない。

と思ったけど、バシバシジャークだと結構横っ飛び。定点を攻めるなら弱めのジャークで十分かも。それでもしっかり動くし。

・X-RAP8

実はあんまり好きなルアーじゃなかったけど、一応登板させてみた。シーバスに使っていたけど、異次元のダートみたいなうたい文句ほどダートしているようにも思わなかったし、飛距離も「こんなもんか」レベルだった。

ただ、今日バスルアーとして使ってみると、思ったよりしっかり動く。タックルバランスで動きが改善したのかな。結構評価が上がりました。

釣ってもないのに独断と偏見で書いてすいません。

でもデュエル/ヨーヅリ勢の良さを知ることができたのは収穫かな。

あとは、魚を釣らなければ…。

デュエル(DUEL) ハードコア ミノー フラット 95SP

2016年03月23日

バスロッドの変遷に感慨にふけるんだぜ

日本のバスフィッシングの黎明期、についてはリアルタイムで生きていなかったので詳しいことは知らない。ただロッドの素材がグラスだったろうことは想像に難くない。

短いけれど重いロッドに、これまた重いアブやダイワの初代ミリオネアなんかをセットし、シングルハンドでキャストしていた先人達には頭が下がる思いだ。バスの生息数も少なくルアーも大したものがなかった時代、ひょっとしたら今のバサーよりテクニックは上だったかもしれない。

時代は飛んで90年代、バスブームのあたりにロッドは大きく変化した。

要因は、

ひとつはバスプロとトーナメントの発展、

ひとつはカーボン素材の進化、

そして何より収益性が釣り具業界にとって最も高かった時期だったこと。

フィールドはアングラーで溢れかえり、スレが急速に加速。ダウンショットリグが広まり、フィネスという言葉が定着し、それまでの牧歌的なタックルでは対応出来なくなった時、ロッドの進化はある意味一人歩きを始めた。

フロロの細糸と小さなワームを使う釣りは感度が求められる。

誤解を恐れずに言えば、おおよそロッドは高弾性の方が感度が良くなる。そして小さなワームを操るにはティップまで直感的に操作できる張りが必要だった。

この二つを全盛期のバスプロ達は追い求め、結果バスロッドはパリパリの曲がらないロッドとなった。それを開発するメーカーの財力と、それを何本も揃えるアングラーの市場が業界にはあったのだ。

だがこの手のロッドには弱点がある。

キャストした際のスイートスポットが非常に狭いこと、魚の引きを吸収できないためバレやすいこと、そして折れやすいことだ。

魚の引きに対しては、合わせてリールが進化…具体的にはスピニングのドラグ性能の向上で対処はなんとか行えた(代わりに値段が高騰したので個人的には辛かった)が、残りの二つのデメリットにはユーザーが対応出来なかった。

故にブームが去った後、もはや多くのユーザーはこのスタイルについて行かなかった。

バスフィッシングはボートを使ったトーナメントスタイルから、陸っぱり主体の休日の手軽なホビーへと変化、もしくは回帰していった。それに伴いバスロッドはやや軌道修正を余儀なくされる。使いやすく、適度に曲がる竿に変わり、その流れは今も続いている。

しかし、パリパリ時代のバスロッドも、全てがそうなった訳ではない。

当時、恐らくだが高弾性カーボンは高価だった。故にエントリークラスのロッドは継続して中弾性もしくは低弾性カーボンが使われ続け、結果的に当時進化したアクション、ガイドなどの機能面でのデザインは踏襲されつつ、適度に曲がる使いやすいロッドが生産されていたのだ。

例えばダイコーのブルーダー。バットに高弾性カーボンをあしらあつつ、ティップにかけては中弾性カーボンを使用し、美しい青のブランクスのカラーリングと素直なアクション、15000円程度の価格と相まって大ヒットした。これを代表格として、(結果的に)トーナメントプロモデルとはまた別の機能性のベクトルを向いた製品達も生まれていたのだ。

なんて前置きがクソ長くなってしまったけど、要するに懐かしの時代の廉価ながら、いいロッドを入手してしまって僕は自慢したいのです。

オリムピック センチュリー オンディーヌです。美品がなんと黄色いお店で2150円也。

なんかセダン車みたいな名前と気持ちダサいカラーリングだけど、いい買い物でした。

僕がガキの頃、約一万円くらいの値段で店頭で見たことがある。

ガイドはsicリングのダブルフットで今からしたら大口径。レングスは6フィートなのにシングルハンドに毛が生えたくらいのショートグリップ。3/4ozまで背負えるらしいパワー、だけど素直なテーパーで決して曲がらないブランクスではない。今ではお目にかかれないスペックだ。

ジャーキングロッドを物色してたら発見しました。ジャーキング用としては6フィートはちょっと長いけどね。

オリムピックは今のオリムピックではなく、一回倒産する前の最終世代のオリムピックじゃなかったかな、多分。

当時も地味だけど信頼の置ける渋いメーカーだったと記憶している。70年代まで遡れば、それはもう日本の釣り具の一大メーカーだったんだと思う。僕の知っている限り、当時のじい様方が物置から年代物の釣り具を引っ張り出せば、大抵オリムピックだったのだから。

とにかくこの新しい相棒と、20ポンドナイロン巻いたイクシオーネの90年代タックルで、今年はジャーキングでビックフィッシュ釣ってやるんじゃグフフフ。

短いけれど重いロッドに、これまた重いアブやダイワの初代ミリオネアなんかをセットし、シングルハンドでキャストしていた先人達には頭が下がる思いだ。バスの生息数も少なくルアーも大したものがなかった時代、ひょっとしたら今のバサーよりテクニックは上だったかもしれない。

時代は飛んで90年代、バスブームのあたりにロッドは大きく変化した。

要因は、

ひとつはバスプロとトーナメントの発展、

ひとつはカーボン素材の進化、

そして何より収益性が釣り具業界にとって最も高かった時期だったこと。

フィールドはアングラーで溢れかえり、スレが急速に加速。ダウンショットリグが広まり、フィネスという言葉が定着し、それまでの牧歌的なタックルでは対応出来なくなった時、ロッドの進化はある意味一人歩きを始めた。

フロロの細糸と小さなワームを使う釣りは感度が求められる。

誤解を恐れずに言えば、おおよそロッドは高弾性の方が感度が良くなる。そして小さなワームを操るにはティップまで直感的に操作できる張りが必要だった。

この二つを全盛期のバスプロ達は追い求め、結果バスロッドはパリパリの曲がらないロッドとなった。それを開発するメーカーの財力と、それを何本も揃えるアングラーの市場が業界にはあったのだ。

だがこの手のロッドには弱点がある。

キャストした際のスイートスポットが非常に狭いこと、魚の引きを吸収できないためバレやすいこと、そして折れやすいことだ。

魚の引きに対しては、合わせてリールが進化…具体的にはスピニングのドラグ性能の向上で対処はなんとか行えた(代わりに値段が高騰したので個人的には辛かった)が、残りの二つのデメリットにはユーザーが対応出来なかった。

故にブームが去った後、もはや多くのユーザーはこのスタイルについて行かなかった。

バスフィッシングはボートを使ったトーナメントスタイルから、陸っぱり主体の休日の手軽なホビーへと変化、もしくは回帰していった。それに伴いバスロッドはやや軌道修正を余儀なくされる。使いやすく、適度に曲がる竿に変わり、その流れは今も続いている。

しかし、パリパリ時代のバスロッドも、全てがそうなった訳ではない。

当時、恐らくだが高弾性カーボンは高価だった。故にエントリークラスのロッドは継続して中弾性もしくは低弾性カーボンが使われ続け、結果的に当時進化したアクション、ガイドなどの機能面でのデザインは踏襲されつつ、適度に曲がる使いやすいロッドが生産されていたのだ。

例えばダイコーのブルーダー。バットに高弾性カーボンをあしらあつつ、ティップにかけては中弾性カーボンを使用し、美しい青のブランクスのカラーリングと素直なアクション、15000円程度の価格と相まって大ヒットした。これを代表格として、(結果的に)トーナメントプロモデルとはまた別の機能性のベクトルを向いた製品達も生まれていたのだ。

なんて前置きがクソ長くなってしまったけど、要するに懐かしの時代の廉価ながら、いいロッドを入手してしまって僕は自慢したいのです。

オリムピック センチュリー オンディーヌです。美品がなんと黄色いお店で2150円也。

なんかセダン車みたいな名前と気持ちダサいカラーリングだけど、いい買い物でした。

僕がガキの頃、約一万円くらいの値段で店頭で見たことがある。

ガイドはsicリングのダブルフットで今からしたら大口径。レングスは6フィートなのにシングルハンドに毛が生えたくらいのショートグリップ。3/4ozまで背負えるらしいパワー、だけど素直なテーパーで決して曲がらないブランクスではない。今ではお目にかかれないスペックだ。

ジャーキングロッドを物色してたら発見しました。ジャーキング用としては6フィートはちょっと長いけどね。

オリムピックは今のオリムピックではなく、一回倒産する前の最終世代のオリムピックじゃなかったかな、多分。

当時も地味だけど信頼の置ける渋いメーカーだったと記憶している。70年代まで遡れば、それはもう日本の釣り具の一大メーカーだったんだと思う。僕の知っている限り、当時のじい様方が物置から年代物の釣り具を引っ張り出せば、大抵オリムピックだったのだから。

とにかくこの新しい相棒と、20ポンドナイロン巻いたイクシオーネの90年代タックルで、今年はジャーキングでビックフィッシュ釣ってやるんじゃグフフフ。

2016年03月17日

ショートロッドを探しているんだぜ

ルアーに限らずだけど、ロッドを評価するのは難しい。

どの魚を釣ることにフォーカスを当てるかということはもちろん、いつ、どこで、誰が、何を、どうしたい、といった5W1Hも重要だし、好みや感覚、デザインから軽さから素材まで事細かにあり、メソッドにこだわるのか使いやすさにこだわるのか汎用性を重視するのか、はたまた携帯性かと言い出したらキリがない。この辺はまた別の機会に個別に私見を書けたらと思う。

ただ、ルアーロッドにおいては、一つ基準となるスペックがあると思っている。それは「自分の身長と同じくらいの長さのロッドが使いやすい」という基準だ。

かつてのルアーフィッシングの入門書には大抵この記述があったように思うのだけど、いつの間にか市場はロングロッド化が進み、6フィートロッドさえ今やショートロッドの範疇になってしまった。

まあそれに慣れてしまえばそれが基準になってしまうのだろうけど、90年代に釣りを始めた僕としては、当時メジャーだった5フィート台のロッドの使いやすさを知ってしまっているので、このレングスの、自分の手の延長のように使える感覚は捨てがたい。

僕の身長は大体170センチくらいで、まあ日本人としては低くはないけどさほど高い方でもない。僕くらいの体型なら5フィート6インチの竿が一番使いやすく、遠投性やらを横に置いておけば、最も直感的に使うことが出来る。さすがにこの長さでシーバスは厳しいけど、バスやトラウトなら大体20メートルくらいの範囲でのキャストがほとんどなので、さほど不利は感じない。ショートロッドを使ったことがなく、小規模なフィールドをホームにしている人は、ぜひ一度使ってみて欲しい。女性アングラーなら尚更だ。

キャストの精度やルアーアクションが重視されるベイトリール使いのバサーの方ほどそのメリットを感じられると思う。ベイトフィネス用の6フィート台後半の竿を否定はしないけど、MLパワーくらいのショートロッドはまた少し違う感覚で便利に使えるはずだ。少しダルめのブランクスの竿をチョイスすれば、今のリールの性能なら多少軽いルアーでもストレスはあまり感じないと思う。

ただ残念ながら、現行のロッドのラインナップには殆ど姿を消してしまった。バスロッドなら、知っている範囲だとせいぜいノリーズのジャークロッドくらいだ。エントリークラスのロッドも最短が6フィート3インチくらいだったりするので、なんか寂しい。この長さで2ピース以上の継のロッドは全くと言って良いほど姿を消してしまい、新品で使ってみたい方はスピニングならトラウトロッドから、ベイトならパックロッドから探してもらった方が良いかも知れない。

出来れば1.5万円以内のエントリークラスのラインナップには、5フィート台のモデルを一つくらい入れて欲しいもんだ。

フィネス特化やハイパワーに振り切るようなロッドの専門性や、ロングロッドなのに軽いといったこだわりも結構だけど、原点に帰って、良いロッドとは何かをもう一度見直したら、「人馬一体」コンセプトのようになる気がする。人と道具の在り方は、これがしっくり来ると僕は思っている。

2016年03月13日

思ってたのと違ったんだぜ

三寒四温の寒の日だったけど、サラリーマンに釣行日は選べない。寒かったけど近所のとある河川に釣行しました。

この日は寒いとはいえ春の便りも届いていて、先日通りかかった時にマルタウグイの遡上を確認していた。例年より早い気もしたが、水中は既に春になりつつあるようだ。婚姻色鮮やかな風物詩と戯れたくてスピニング一本持って昼下がりからフィールドにイン。

しかしここのマルタウグイ、実は釣れた試しがない。水系の中では結構上流に位置するからか、とにかく口を使わない。数は結構いるのだが、スプーンやスピナーといったセオリーにあるものは大体試しても、もうここに来たウグイは産卵モードなのか全く反応しない…。これを打破する糸口が見つかれば、というチャレンジでもある。

ということで、まずは瀬尻のエグレや流れの変化といったところをスピナーでチェック。え、普通に攻めてるじゃないかって?

だって魚見えてるんだもん。まずは普通にやって反応をみたいじゃん。

しかし、というかやはりと言うか。ウグイ達は見向きもしない。

ここはウグイも結構スレやすく、人影を見せるとさっと逃げるので、結構気を使って遠くからアプローチしてもダメ。スピナーとラパラCD-1で一通り流し、場休めも必要なので、あまり粘らずランガンしていく。

反応ないことは確認しつつ、目ぼしいポイントは覚えておいて、ある程度進んだら折り返して再度チェックしていく。

結局スタート地点のポイントに差し掛かった時、スプーンで川底を流していたら「コツ、コツ…グニュ」といった突然の生命感。半信半疑ながらスイープにフッキング。すると魚特有の宙で動き出す感触とブルブル感。おしキタァ!

しかし「ハヤのひとのし」と言われるような最初の突っ込みがない。だが確実に魚が掛かった感触は抜けていない。しかも結構大きそう。

ラインは4ポンドナイロン、ドラグはやや緩め設定。ドラグが回っている限りは切れないと信じ、慎重にファイト。結構な急流が足下に流れているので、藪にラインを引っ掛けないようになんとかロッドをコントロールしながら流れの緩い場所へ移動。5分くらいファイトしたが、やっとの事でネットイン。

そこにいたのは、スモールマウスでした。

中々の良型、大体40センチくらい。

嬉しい、嬉しいのだけど…コレジャナイ。

ひょんなことから今年の初バスをゲットしてしまった。

ヒットルアーはコータックの山女魚スプーン。

狙うと釣れないが狙わないと割と釣れる。それが僕のバスフィッシング。

まあ、ボウズはなくなったとホッとして、場も荒れたので移動。

とある流れからの落ち込み。ここは毎年沢山のウグイが溜まる。流れが緩いので遡上してきた魚達が一息つけるのだろう。そんな場所を鬼畜な僕は叩きます。

30分後、特に異常なし。

なんでや…数十匹のウグイがたむろしてるのに、一切の反応を示さない。まるで朝霞ガーデンの天才トラウトみたいだ。ここは野生の朝霞ガーデンだったのか?

てなことを考えていると、ふと閃く。いっそ管釣りトラウトみたいなことをやってみようか。ちょうどスプーンのセット持ってきてるし。

要するにバベルの縦釣りだ。魚のちょっと先へキャスト。フォール。着底、ズル引き…ググっ?

きったー!ドラグがギンギン音を立てる。相当のサイズのウグイのひとのし。これを待ってたのよ。ついにウグイ連敗記録に終止符が「ジリリリ…ガン! ブチッ!」。

その瞬間、僕は悟った。

この世には二種類の人間がいる。

持っている人間と持っていない人間。

そして自分はどちら側の人間かを。

スピナーをたくさん引いたからだろう。糸がヨレていたのだ。それが激しい引きで出された糸が、一瞬魚が怯んだ時に結びコブになってガイドに引っかかって切れたあああ…。

あとは場が荒れてウンともすんとも音沙汰無し。ウグイ連敗記録を更新してしまった。

あのキレイなオレンジ色の魚体をキャッチできる日は僕には来るのだろうか…。

この日は寒いとはいえ春の便りも届いていて、先日通りかかった時にマルタウグイの遡上を確認していた。例年より早い気もしたが、水中は既に春になりつつあるようだ。婚姻色鮮やかな風物詩と戯れたくてスピニング一本持って昼下がりからフィールドにイン。

しかしここのマルタウグイ、実は釣れた試しがない。水系の中では結構上流に位置するからか、とにかく口を使わない。数は結構いるのだが、スプーンやスピナーといったセオリーにあるものは大体試しても、もうここに来たウグイは産卵モードなのか全く反応しない…。これを打破する糸口が見つかれば、というチャレンジでもある。

ということで、まずは瀬尻のエグレや流れの変化といったところをスピナーでチェック。え、普通に攻めてるじゃないかって?

だって魚見えてるんだもん。まずは普通にやって反応をみたいじゃん。

しかし、というかやはりと言うか。ウグイ達は見向きもしない。

ここはウグイも結構スレやすく、人影を見せるとさっと逃げるので、結構気を使って遠くからアプローチしてもダメ。スピナーとラパラCD-1で一通り流し、場休めも必要なので、あまり粘らずランガンしていく。

反応ないことは確認しつつ、目ぼしいポイントは覚えておいて、ある程度進んだら折り返して再度チェックしていく。

結局スタート地点のポイントに差し掛かった時、スプーンで川底を流していたら「コツ、コツ…グニュ」といった突然の生命感。半信半疑ながらスイープにフッキング。すると魚特有の宙で動き出す感触とブルブル感。おしキタァ!

しかし「ハヤのひとのし」と言われるような最初の突っ込みがない。だが確実に魚が掛かった感触は抜けていない。しかも結構大きそう。

ラインは4ポンドナイロン、ドラグはやや緩め設定。ドラグが回っている限りは切れないと信じ、慎重にファイト。結構な急流が足下に流れているので、藪にラインを引っ掛けないようになんとかロッドをコントロールしながら流れの緩い場所へ移動。5分くらいファイトしたが、やっとの事でネットイン。

そこにいたのは、スモールマウスでした。

中々の良型、大体40センチくらい。

嬉しい、嬉しいのだけど…コレジャナイ。

ひょんなことから今年の初バスをゲットしてしまった。

ヒットルアーはコータックの山女魚スプーン。

狙うと釣れないが狙わないと割と釣れる。それが僕のバスフィッシング。

まあ、ボウズはなくなったとホッとして、場も荒れたので移動。

とある流れからの落ち込み。ここは毎年沢山のウグイが溜まる。流れが緩いので遡上してきた魚達が一息つけるのだろう。そんな場所を鬼畜な僕は叩きます。

30分後、特に異常なし。

なんでや…数十匹のウグイがたむろしてるのに、一切の反応を示さない。まるで朝霞ガーデンの天才トラウトみたいだ。ここは野生の朝霞ガーデンだったのか?

てなことを考えていると、ふと閃く。いっそ管釣りトラウトみたいなことをやってみようか。ちょうどスプーンのセット持ってきてるし。

要するにバベルの縦釣りだ。魚のちょっと先へキャスト。フォール。着底、ズル引き…ググっ?

きったー!ドラグがギンギン音を立てる。相当のサイズのウグイのひとのし。これを待ってたのよ。ついにウグイ連敗記録に終止符が「ジリリリ…ガン! ブチッ!」。

その瞬間、僕は悟った。

この世には二種類の人間がいる。

持っている人間と持っていない人間。

そして自分はどちら側の人間かを。

スピナーをたくさん引いたからだろう。糸がヨレていたのだ。それが激しい引きで出された糸が、一瞬魚が怯んだ時に結びコブになってガイドに引っかかって切れたあああ…。

あとは場が荒れてウンともすんとも音沙汰無し。ウグイ連敗記録を更新してしまった。

あのキレイなオレンジ色の魚体をキャッチできる日は僕には来るのだろうか…。

2016年03月09日

アングラーはルアーをため続ける生き物なんだぜ

ルアー釣りをされる皆さん、何個くらいルアーを持っておられるでしょうか。

僕はもう数える気がなくなりました。大小、使っているのも保存用もワームも含めれば100どころじゃないはずなので、数えるのが面倒臭い…。

思えば、ルアーロストなんて、もちろんあるけど、だからと言って一回の釣行で10個も無くすことは無い。そんなに無くしていたらいくらゴミを拾ったってフィールドは瞬く間にルアーでいっぱいになってしまう(それでも環境負荷を考えると罪悪感があるけれど)。

なのにボックスからルアーが溢れているのは、単に買いすぎなんだけど、でも世にこれだけのルアーメーカーがあって日々生産に追われているのは、要するにアングラーが溜め込むルアーの量が増えていっているからに過ぎないんだろう。ぼ、僕だけじゃないんだからねっ。

そもそもルアーを処分する機会がない。

要不要で言えば、週末アングラーならさほど量は必要ないはずだ。バス釣りだと数個のルアー…例えばハードルアーで言えば7センチくらいのミノー、バイブレーション、スピナーベイト、クランクベイト、それにトップウォーターが少しあれば事足りる。個人的にチョイスすれば、アスリートミノーSP7、TDバイブ、クリスタルS、ピーナッツⅡ、サミーがあれば大抵の場面で0点は取らない釣りが出来ると思う。それにストレート系ワームと4インチくらいのグラブがあれば尚更OK。ていうか極論で言えばゲーリー4インチグラブだけあれば、あとはフックとシンカーだけ揃えてしまえば大抵どこでもバス釣りになると思っている。

てなことは分かっているのにどんどんルアーが増えていくのは理由が二つあって、ひとつはやっぱり汎用ルアーじゃ届かない領域、満足できないシチュエーションがあること。アスリートミノーは優秀だけど、ベビーシャッドの代わりにはなれない。絶対にベビーシャッドでしか釣れない魚もいないとは思うけど、ベビーシャッドが泳ぐレンジが正解という日は多いと思う。

もう一つは、これで釣ってみたい、使ってみたいというヤツだ。僕で言えばホッテントットだのチャグバグだのだが、まあ嗜好によるものだ。

で、これらが組み合わさるともう手に負えない。「この前の夕マヅメにはアピールの強いルアーが効いたからなあ…あ、そうだ一度使ってみたかったビッグバドを買おう。バズベイトもいいかも。待てよ、ちょっと潜らせる事も必要かも知れない。そうするとシャロークランク…ブリッツかな、ラパラのファットラップも捨てがたい」なんて具合に必要と好みがグチャグチャに混ざって無限の妄想パターンが繰り広げられる。釣れなかった時なんかなおさらヤバい。釣れなかった原因はあそこを攻められなかったからだのアクションが的を得ていなかっただの言い訳ばかりつけて買い増してしまう。

中古ルアー販売店が出回り出した時に感じたのだが、こうやって増えすぎたルアーの行き場所がなくなったアングラーが正気になった時に、自分の愚かさに苛まれて悲哀と哀愁に晒されて、でも安いものではないしと里子に出した子達のストーリーが目に浮かんだものだ。そしてその子達は僕が連れて帰る事になる。

つまりアングラーはルアーを捨てられない。

では仮に、使い込んで沢山の魚にアタックされ、ポロポロになって遂に割れてしまったようなルアーはどうなるか。

そんな神ルアー、恐れ多くて処分できるか。祭壇に祀って永遠に崇めて生涯思い出と共に残すに決まってる。

かくして持ち主が死ぬまで、アングラーのルアーは増殖し続ける運命にある。

※画像使いまわしちゃった。

2016年03月05日

ジグミノーの可能性を感じるんだぜ

僕は結構、周りの人が使ってないルアーを使うのが好きだ。

僕がひねくれ者なんだろうけど、人と違うルアーで釣ると、普通に釣るよりもちょっと余計に嬉しい。

まあ理由はそれだけでなく、スレが進行した最近のフィールドでは、セオリー通りのルアーのエキスパートになるか、変化球で誰もやっていないことを試すことで、アクションorシルエットに対してバージンな魚を狙うかしないとなかなか魚に出会えなくなってしまった。

僕はテクニックもないので、後者のパターンに走る場合が多い。スピナーしかりソルトのクランクしかりなのだが、まあ人が使わないのにはそれなりの理由がある場合が多くて、普通に釣れない、使えないというルアーチョイスもままある。

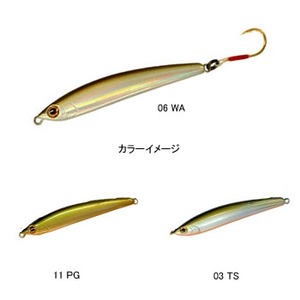

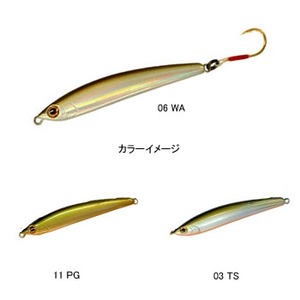

ただ一部については「なんで誰も使わないの?」と言うような当たりルアーもある。そして最近のそれが、スミスのサージャーなのだ。

そもそもジグミノーというカテゴリに対して現在の釣り具市場はイマイチ反応が薄く、現行で売っているジグミノーはオフショアの大物用かサージャーくらいしかない。

僕も当初は大した興味もなく、たまたま中古で捨値で出ていた随分昔のジグミノー…TIDE RISEと書いてあった物を持っていて、管釣りで行き詰まった時に使ったら…大いにハマりました。

そのせいで幾つか新旧合わせてジグミノーを試してみたのだけれど、スミスのトラウティンサージャーが手に入る中では一番良いという結論に至った。これがあるから中古ルアーのえぐりは止められないw

さて、そんな出来事があったのが去年のリバーシーバスシーズンが終わった後だったので、まだナチュラルフィールドでは試し切れてないのだけれど、こいつについては確信に近いものを感じている。

フォールでキラキラと光りながら、かといってメタルジグほど早くない沈下速度に、リトリーブすればローリングアクションが安定して出る。形状からか浮き上がりが少ないので中層以下のレンジを刻むのもスプーンより簡単だし、ジャークすれば生き生きと3次元にダートする。でもって超飛ぶ。

実際、シーバスやフラットフィッシュにも効果的らしく、検索すればサージャーファンの信仰にも似たインプレがすぐにみつかる。僕も今期、入信するのはほぼ確定だな。

そうして買い集めた結果が既にこの数w

あったかくもなってきたし、そろそろシーズン間近ですね。

今年はサージャーでいっぱい釣りたいなあ。

僕がひねくれ者なんだろうけど、人と違うルアーで釣ると、普通に釣るよりもちょっと余計に嬉しい。

まあ理由はそれだけでなく、スレが進行した最近のフィールドでは、セオリー通りのルアーのエキスパートになるか、変化球で誰もやっていないことを試すことで、アクションorシルエットに対してバージンな魚を狙うかしないとなかなか魚に出会えなくなってしまった。

僕はテクニックもないので、後者のパターンに走る場合が多い。スピナーしかりソルトのクランクしかりなのだが、まあ人が使わないのにはそれなりの理由がある場合が多くて、普通に釣れない、使えないというルアーチョイスもままある。

ただ一部については「なんで誰も使わないの?」と言うような当たりルアーもある。そして最近のそれが、スミスのサージャーなのだ。

そもそもジグミノーというカテゴリに対して現在の釣り具市場はイマイチ反応が薄く、現行で売っているジグミノーはオフショアの大物用かサージャーくらいしかない。

僕も当初は大した興味もなく、たまたま中古で捨値で出ていた随分昔のジグミノー…TIDE RISEと書いてあった物を持っていて、管釣りで行き詰まった時に使ったら…大いにハマりました。

スミス(SMITH LTD) トラウティンサージャー SH

そのせいで幾つか新旧合わせてジグミノーを試してみたのだけれど、スミスのトラウティンサージャーが手に入る中では一番良いという結論に至った。これがあるから中古ルアーのえぐりは止められないw

さて、そんな出来事があったのが去年のリバーシーバスシーズンが終わった後だったので、まだナチュラルフィールドでは試し切れてないのだけれど、こいつについては確信に近いものを感じている。

フォールでキラキラと光りながら、かといってメタルジグほど早くない沈下速度に、リトリーブすればローリングアクションが安定して出る。形状からか浮き上がりが少ないので中層以下のレンジを刻むのもスプーンより簡単だし、ジャークすれば生き生きと3次元にダートする。でもって超飛ぶ。

実際、シーバスやフラットフィッシュにも効果的らしく、検索すればサージャーファンの信仰にも似たインプレがすぐにみつかる。僕も今期、入信するのはほぼ確定だな。

そうして買い集めた結果が既にこの数w

あったかくもなってきたし、そろそろシーズン間近ですね。

今年はサージャーでいっぱい釣りたいなあ。

2016年03月02日

ルアーのカラーに悩むんだぜ

ルアー釣りにおいて悩まされるのがカラーの問題。

バス、トラウト、シーバス問わず、もう無限なんじゃないかと思うくらい様々なバリエーションのカラーが出ている。

果たしてそれで釣れ方に違いがあるのかと言われれば、これまた諸説あって定まらない。気分の問題だという人もいるし、いや、明確なパターンがあるという人もいる。

リアルな魚のカラーを好む人、全然関係ないカラーで遊びに走る人、まあそれぞれだ。

僕はといえば、細かくはないけれど、関係はあると思っている。

例えば管釣りトラウトをやったことのある人ならカラーローテーションの効果をある程度は感じたことがあるだろうし、バス釣り経験者ならクリアレイクとマッディレイクでの差なんかを体験したことがあるんじゃないだろうか。

ただ、思い出して欲しい。小学校の頃のプールの授業、今は知らないけれど、僕が子供の頃はゴーグルを付けずに水の中で目を開ける練習があった。冷たい水の中で思い切って目を開けた視界はぼんやりぼやけて、数メートル先の友達の姿もよく見えなかった。ただ紺色のスクール水着のシルエットだけで、その紺色の大きさでようやく男子か女子かの判別が付くくらい。

人間の目は動物の中でも色の識別と遠近感の点で上位らしい…といってもそれ自体人間が見ているものが基準の話なのでアレなのだが。そもそも魚は色の識別ができるのかとか、感知しているのは可視光線なのか紫外線なのか、などなど本当のところはわからない。

ともかく、空気中のクリアな視界の中で判別できる細かなカラーの違いなんて、水中ではそんなに気にされないものだと僕は考えている。そもそも野生の世界で、はっきり対象物の細かな違いを見切れるまで近くに寄って凝視していたら、エサの魚やエビだって逃げちゃうだろう。

水槽でバスを飼ったりするとよくわかるけど、奴らはある程度のところで腹を決めて飛びかかり、異物だと「やべ、間違った」と思うのか後で吐き出す。たまにスレたフィールドで、鼻先でちょんちょんさせたワームに、悩みながら食いつくバスがいるけど、あれは多分食べたい本能と痛い目を見た経験の間で葛藤しているのだと思う。あ、ナチュラルカラーだから食べよう、とかは考えてないだろう。夜釣りなら尚更。

ただ、そういう大雑把な違いしかわからないからこそ、ハデか地味かの判別はしているんじゃないだろうか。極論は白と黒。多分、白の方がナチュラルカラーなのだが(魚の腹とか白いから)、この辺りの明暗については敏感なはずだ。だって自分達は太陽光の明暗の中で生きていて、対象物のシルエットを視認して捕食するのだから。

そんな考え方の元に、とても個人的なカラーの使い分けをすると、一例だけど、

・レッドヘッド

ナイター定番。暗がりでは赤は暗く見える…つまり頭の赤色の分、実際の大きさより小さく見えるんじゃないかな。故に割とスレたフィールドのナイターでルアーのダウンサイジングの代わりになる。要するに夜だと割とフィネスな色。

・パール系

フローティング系ならナチュラルカラーとして全般に。シンキング及びディープダイバーなら死にかけ系のベイトイメージ。

死にかけのベイトフィッシュって、水面から見ていても白いよね。

・ブラック系

シルエット強調系のアピールカラー。特にマッディな水に強い気がする。僕はスレたフィールドでは小さいワームとかでよく使う。昔、村田基が唱えていた「アピール×ナチュラル」したい時にチョイス。

・オレンジ系

朝夕マヅメの朝焼け夕焼け、及び夜の街灯下なんか向けのナチュラルカラー。光がオレンジだからうまく馴染むのかも。ラパラCDは僕はオレ金ばっかり持ってる。

・ブルー系

わかりません。

・グリーン系

イマイチ掴めてないけど、ナチュラル系だと思う。ダム湖みたいな緑系クリアウォーターのフィールドだと実績高い。緑金はなぜか個人的にミノーでよく釣れる気がする。

・茶色系

よくあるグリーンパンプキンとか。多分ブラックほど強くないシルエットカラーなんじゃないかな。僕はあんまり使いません。理由? 個人的にあんまり釣ったことないのよね。

・クリアー系

エビカラー。プロブルーとかウォーターメロンとかも多分同じ。生きたエビとかアミってこんな感じの色だよね。フィールドが藻が多い場所ならウォーターメロンの方がより自然かも。植物プランクトンを食べたエビって微妙に緑色してる。

・ホロ系

ジャークやトゥイッチさせるルアーのカラー。小魚が身を翻したときのキラッを出したい時に使用。デイゲームのシーバスにも多用。

ざくっとこんな感じだ。

もっとピンポイントの使い分けはいっぱいあるだろうけど、基本的にはこれで意識して選択している。

でもね。

春先のバス釣りのレッドとか、チャート系の出しどころとか、僕の頭と経験程度では説明できないパターンも多々遭遇していて、僕を釣具屋の棚の前でフリーズさせる。ピンクのスピナーベイトとかよく釣れるのは何故?

かくしてアングラーのタックルボックスにはルアーが増えていき、ラインを結ぶルアーを決める前には手がいつもウロウロさまようのだった。

バス、トラウト、シーバス問わず、もう無限なんじゃないかと思うくらい様々なバリエーションのカラーが出ている。

果たしてそれで釣れ方に違いがあるのかと言われれば、これまた諸説あって定まらない。気分の問題だという人もいるし、いや、明確なパターンがあるという人もいる。

リアルな魚のカラーを好む人、全然関係ないカラーで遊びに走る人、まあそれぞれだ。

僕はといえば、細かくはないけれど、関係はあると思っている。

例えば管釣りトラウトをやったことのある人ならカラーローテーションの効果をある程度は感じたことがあるだろうし、バス釣り経験者ならクリアレイクとマッディレイクでの差なんかを体験したことがあるんじゃないだろうか。

ただ、思い出して欲しい。小学校の頃のプールの授業、今は知らないけれど、僕が子供の頃はゴーグルを付けずに水の中で目を開ける練習があった。冷たい水の中で思い切って目を開けた視界はぼんやりぼやけて、数メートル先の友達の姿もよく見えなかった。ただ紺色のスクール水着のシルエットだけで、その紺色の大きさでようやく男子か女子かの判別が付くくらい。

人間の目は動物の中でも色の識別と遠近感の点で上位らしい…といってもそれ自体人間が見ているものが基準の話なのでアレなのだが。そもそも魚は色の識別ができるのかとか、感知しているのは可視光線なのか紫外線なのか、などなど本当のところはわからない。

ともかく、空気中のクリアな視界の中で判別できる細かなカラーの違いなんて、水中ではそんなに気にされないものだと僕は考えている。そもそも野生の世界で、はっきり対象物の細かな違いを見切れるまで近くに寄って凝視していたら、エサの魚やエビだって逃げちゃうだろう。

水槽でバスを飼ったりするとよくわかるけど、奴らはある程度のところで腹を決めて飛びかかり、異物だと「やべ、間違った」と思うのか後で吐き出す。たまにスレたフィールドで、鼻先でちょんちょんさせたワームに、悩みながら食いつくバスがいるけど、あれは多分食べたい本能と痛い目を見た経験の間で葛藤しているのだと思う。あ、ナチュラルカラーだから食べよう、とかは考えてないだろう。夜釣りなら尚更。

ただ、そういう大雑把な違いしかわからないからこそ、ハデか地味かの判別はしているんじゃないだろうか。極論は白と黒。多分、白の方がナチュラルカラーなのだが(魚の腹とか白いから)、この辺りの明暗については敏感なはずだ。だって自分達は太陽光の明暗の中で生きていて、対象物のシルエットを視認して捕食するのだから。

そんな考え方の元に、とても個人的なカラーの使い分けをすると、一例だけど、

・レッドヘッド

ナイター定番。暗がりでは赤は暗く見える…つまり頭の赤色の分、実際の大きさより小さく見えるんじゃないかな。故に割とスレたフィールドのナイターでルアーのダウンサイジングの代わりになる。要するに夜だと割とフィネスな色。

・パール系

フローティング系ならナチュラルカラーとして全般に。シンキング及びディープダイバーなら死にかけ系のベイトイメージ。

死にかけのベイトフィッシュって、水面から見ていても白いよね。

・ブラック系

シルエット強調系のアピールカラー。特にマッディな水に強い気がする。僕はスレたフィールドでは小さいワームとかでよく使う。昔、村田基が唱えていた「アピール×ナチュラル」したい時にチョイス。

・オレンジ系

朝夕マヅメの朝焼け夕焼け、及び夜の街灯下なんか向けのナチュラルカラー。光がオレンジだからうまく馴染むのかも。ラパラCDは僕はオレ金ばっかり持ってる。

・ブルー系

わかりません。

・グリーン系

イマイチ掴めてないけど、ナチュラル系だと思う。ダム湖みたいな緑系クリアウォーターのフィールドだと実績高い。緑金はなぜか個人的にミノーでよく釣れる気がする。

・茶色系

よくあるグリーンパンプキンとか。多分ブラックほど強くないシルエットカラーなんじゃないかな。僕はあんまり使いません。理由? 個人的にあんまり釣ったことないのよね。

・クリアー系

エビカラー。プロブルーとかウォーターメロンとかも多分同じ。生きたエビとかアミってこんな感じの色だよね。フィールドが藻が多い場所ならウォーターメロンの方がより自然かも。植物プランクトンを食べたエビって微妙に緑色してる。

・ホロ系

ジャークやトゥイッチさせるルアーのカラー。小魚が身を翻したときのキラッを出したい時に使用。デイゲームのシーバスにも多用。

ざくっとこんな感じだ。

もっとピンポイントの使い分けはいっぱいあるだろうけど、基本的にはこれで意識して選択している。

でもね。

春先のバス釣りのレッドとか、チャート系の出しどころとか、僕の頭と経験程度では説明できないパターンも多々遭遇していて、僕を釣具屋の棚の前でフリーズさせる。ピンクのスピナーベイトとかよく釣れるのは何故?

かくしてアングラーのタックルボックスにはルアーが増えていき、ラインを結ぶルアーを決める前には手がいつもウロウロさまようのだった。